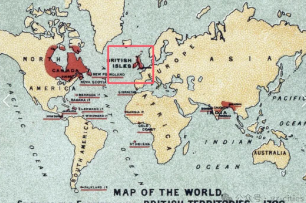

英式园林,是任何一本有关西方园林的书籍中都不可忽略的重要内容。英国虽然面积狭小,“地处偏远”(从我国出版的地图上看确实如此,但如果从英国出版的世界地图上看,其位于世界中心),但其位于温带海洋性气候区,全年温和多雨、丘陵广布、草场丰美,经营庄园的大贵族们往往又有比较好的见识,所以英式园林形成了自己突出的特色:丘陵草场、树丛点缀、蜿蜒小径、隐形围墙、共享风光……俗称“自然风景式”园林。

英国版世界地图VS中国版世界地图

英式园林的形成过程,伴随着英国的海外扩张及英欧文化交流。因此,来自中国、日本、印度等地的东方元素,以及来自法国、意大利等地的欧洲元素都在英式园林中有所体现。

由于出生时便是“混血儿”,所以在保守和强调血统的英国,却很难找到所谓“纯正”的英式园林。不过,要找出几个代表却不难。

位于英格兰“峰区”(Peak District)的查茨沃斯庄园(Chatsworth House),就是其中最出名的。值得为它专门来一次峰区。

查茨沃斯庄园

首先得介绍一下峰区。

按照国人的看法,“峰”自然是险峻的山峰。然而,此“峰”非彼“峰”。

位于英格兰北部的峰区,海拔大多位于300米到600米之间,以坡度平缓的丘陵为主。虽说没有中国名山大川的奇峰怪石,但丘陵草场毕竟是英国最具代表性的地貌,与伦敦这样的平原地区迥然不同。

查茨沃斯庄园就坐落于峰区平缓的丘陵中。

平缓丘陵是英国的典型地貌

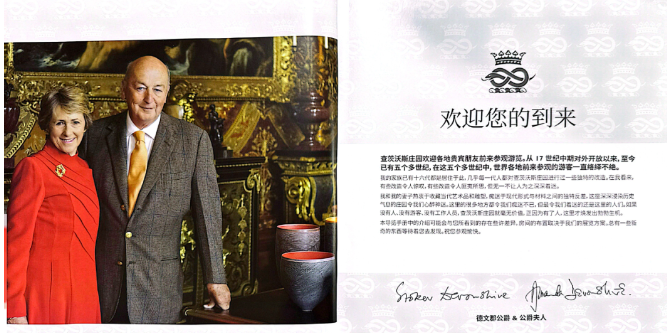

从16世纪开始,这座庄园就一直是德文郡公爵(Duke of Devonshire)的世居之所。作为英国世袭贵族,德文郡公爵的名号和这座府邸至今已传了15代(前4代为伯爵,4至15代为公爵,所以如今是第12世公爵)。

12世德文郡公爵夫妇和他们给游客的欢迎辞

以前总在文学和影视作品中看到英国贵族的庄园。实际上,除了在各地参观过的几个皇家园林之外,我还从未踏足过英国王室以外的庄园。

公爵,作为英国除王室外最高等级的贵族,“家大业大”是肯定的。德文郡公爵绝非仅拥有查茨沃斯庄园这一处财产。就连庄园周边的许多建筑,甚至附近镇上的高档酒店、民宿和特色餐厅,都是由公爵的家族拥有并委托基金会运营的。

不过大家来到这里,主要还是为了欣赏查茨沃斯庄园的宅邸和花园。

庄园如今的主人——12世德文郡公爵夫妇很喜欢收藏各类艺术品。在参观宅邸时,导览器和宅邸的工作人员会为你介绍宅邸的建筑、画作、装饰、家具,以及许多公爵家族的藏品。

不过以我个人的粗浅认知,觉得这些当代的玻璃制品、雕塑、家具虽然美丽,但和这座古老的宅邸并不是非常相配。当然,这毕竟是公爵夫妇的家,主人爱怎么装点,随意。

查茨沃斯庄园的宅邸内部

巴洛克装潢配上现代家具和艺术品,十分“混搭”

这座装饰豪华,且自带图书馆的宅邸固然充满底蕴,但花园才是我此行的重点。

数百年的家族史,就决定了查茨沃斯庄园绝不是一座简单的园林。历代的德文郡伯爵和公爵对这里进行过一次又一次的改造,才最终形成了今天的园林形态。

其中规模最大的改造发生在18世纪。

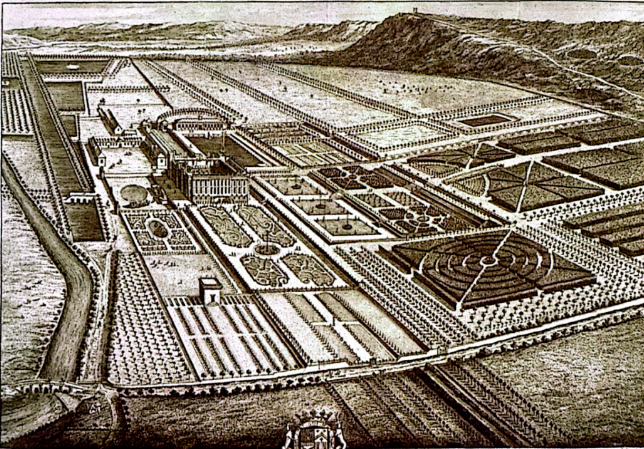

前文提到,英式园林大多“混血”。17世纪时,以凡尔赛宫花园为代表的勒诺特尔式园林(俗称“法式园林”)风靡欧洲。

早期的查茨沃斯庄园也是模仿法式:整齐对称、刺绣花坛、平缓舒展。与今天的庄园“判若两园”。

1699年的查茨沃斯庄园(来自庄园官方出版物)

如今的查茨沃斯庄园(来自庄园官方出版物)

18世纪,正是英式园林的形成时期。二世到六世德文郡公爵聘请了肯特、布朗等当时英国造园届的代表性人物来改造庄园。

这些造园家们认为,园林应该抛弃轴线、规则、对称,转而追求与自然的融合。

于是,查茨沃斯原有的刺绣花坛被改成喷泉池和自然草坪,增设“隐形围墙”分隔庄园与公园,将道路由直线改为曲线,改造河流形态并架起小巧的桥梁……

查茨沃斯庄园从法式摇身一变,成为英式园林的优秀代表。

查茨沃斯庄园一角

庄园中的水景是其一大亮点。设计师充分利用丘陵地形的高差,仅仅借助重力,就营造出“水阶梯”和“帝王喷泉”两处代表性景观。

阳光刺眼,层层流淌的“水阶梯”是夏日纳凉者们的最爱。而当初为了迎接沙皇到访而建设的“帝王喷泉”则是全世界最高的重力喷泉之一。近60米高的巨型水柱是查茨沃斯庄园的“门面担当”。晴天时的帝王喷泉附近,水雾弥漫,常年可以看见彩虹。

水阶梯

帝王喷泉

庄园周围被巨大的公园环绕,牛羊悠闲地在稀树草场中吃草,典型的英伦乡村风光。

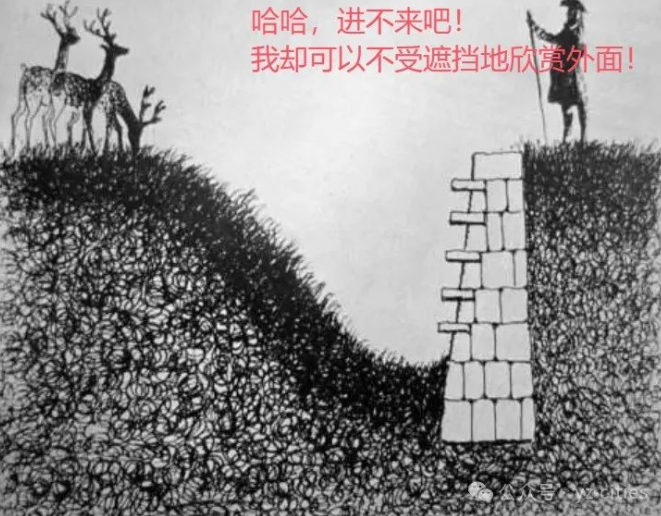

但不要以为庄园大得无边。作为私人住所,庄园和公园其实已经用墙隔开,只不这里过采取了一种英式园林独有的景观营造方式——“隐垣”。

垣这个字,单独拿出来也许有些陌生,但如果放在“残垣断壁”这样的词汇当中,立马就能想起,它其实就是“墙”。

隐垣,即前文所说的隐形围墙。

庄园的边界并不筑起一座真正的高墙,而是通过挖一条深沟,或将庄园内部地势加高,以阻挡外界的动物进入。

看得出有一道墙吗?

相比真正的围墙,隐垣的妙处是显而易见的:从墙内的庄园看外部,景色完全一体,整个大自然与庄园没有边界,“天地任我行”。

据说,隐垣刚建成之时,庄园内的贵族们走近查看,发现外面的动物过不来,而自己的视线又不受遮挡,觉得这个设计很棒,哈哈一笑。隐垣因此获得了“哈哈墙”的外号。

庄园中的道路经过改造,有相当一部分从法式的笔直步道转变为自然蜿蜒的小径,行走其中的感受,从循规蹈矩变为寻找野趣。

庄园内颇具野趣的道路

不过,一些文艺复兴园林和法式园林都很喜欢的元素,依旧被保留了下来。比如迷宫。

走过不少真实的迷宫,没想到,查茨沃斯庄园的迷宫竟然是让我最焦虑的一座。

庄园的迷宫不大,造型精美,与周边花坛和谐搭配。迷宫整体为正方形,道路用树篱分隔,是典型的花园迷宫。侧边有设有若干花圃和休息长椅,迷宫边缘有几个入口,正中央是一座圆形石台,为终点。进入前,站在旁边丘陵的阶梯上俯瞰,感觉小得很,并不复杂。

俯瞰迷宫

但真正走进去,却发觉并不简单。首先,树篱高度大约两米,这意味着我几乎完全看不到迷宫全貌,增加了方向判断的难度。第二,树篱又并非密实墙体,行走途中能够透过一些缝隙看到隔壁的人影,听见周围的人声。

如果我一个人走,乱撞许久没找到门路,内心应该很平静。但天气晴好的查茨沃斯庄园游客众多,亲眼见到一些小朋友和我同时进入迷宫,却早早走入终点呼朋引伴,还在四处徘徊寻路无门的我,内心难免焦虑。

毕竟不是什么高难度迷宫,最后我当然是顺利走到终点,不过心中已无半点成功的喜悦。深深地体会到:这世上的焦虑,大多来源于比较。

嗯,又是在旅行中感悟人生哲学的一天。

行走在庄园的范围内,有个英文单词实在是不得不引起游客们的注意。那就是德文郡公爵的姓氏——Cavendish。它几乎出现在庄园的每个角落:Cavendish餐厅、Cavendish酒店、Cavendish纪念品店……

Cavendish翻译成中文,是“卡文迪许”。对国人来说,这个名字其实挺熟悉,因为它曾经出现在我们的中学物理课本上。

没错,那位研究了空气、水的组成,发现氢气,最早测量出地球密度的科学家亨利·卡文迪许,正是这个家族的成员。他是第二代德文郡公爵的孙子,被称为英国最富有的科学家。

剑桥大学最著名的科研机构“卡文迪许实验室”(剑桥大学物理系),则是由第八代德文郡公爵捐资建立的,至今共培养了30多位诺贝尔奖得主。

除了在科学界的贡献,数百年来,卡文迪许家族还走出了包含英国首相、加拿大总督在内的多名政治人物。是不折不扣的“豪门”。

英国类似德文郡公爵-卡文迪许家族这样的贵族并不少,现存的公爵就有20多位(不包含王室成员),侯爵、伯爵更多。例如“政治家摇篮”马尔博罗公爵-丘吉尔家族,“最富有”的威斯敏斯特公爵-格罗夫纳家族,还有给著名红茶冠名的格雷伯爵家族,以及戴安娜王妃所在的斯宾塞家族等等。

丘吉尔家族(马尔伯勒公爵家族)庄园:布伦海姆宫

(图片来自网络)

我在文章开头时曾提到,英式园林之所以享誉世界,不仅源于气候温和、丘陵广布的自然条件,更是源于贵族们“比较好的见识”。

这种“见识”,绝不只是“了解世界的园艺发展潮流,并会花钱改造和妆点它”。毕竟“富贵传家,不过三代”。随着时代的变迁,有许多曾经富甲一方的英国贵族都家道中落,只能靠变卖家产维持生计。

查茨沃斯这样被誉为“英伦经典”的庄园背后,是卡文迪许家族持续数百年的经营和传承。做到这一点,其实难度极大。

英国经历了多次改朝换代,贵族阶级与工人阶级在政权中的地位也发生了大逆转。所以贵族们要想富贵传家,除了充足的资产外,稳定的社会环境、良好的家风、出色的管理和社交能力都不可或缺。

不说那些因为改朝换代被抄家的大家族,就拿建造了大观园的贾府做反例(虽然《红楼梦》是小说,但十分接近大家族的真实历史),百年的庞大家业,只是一两代人出了问题,几十年功夫,就落得“白茫茫大地真干净”的结局。

一批批家族成员纵横政界、驰骋商界、投身慈善,不断跟随潮流作出改造庄园景观的尝试,几百年前毅然决定将私人庄园开放给公众……正是卡文迪许家族的持续努力,才有了查茨沃斯庄园今日的卓越价值和知名度。

有句话说得很对:一个时代的园林景观,是当时的物质、文化、经济、社会条件共同造就的。

所以,欣赏查茨沃斯庄园,不光是在学习英国园林的发展史,更是在阅读一部英国贵族的家族史。